第12回雨水サロン・煉瓦下水道見学会を開催しました

主催:雨水ネットワーク東北

日時:2018年6月22日(金) 14:00~18:00

会場:(見学)煉瓦下水道窟、(座学)エル・パーク仙台 和室

第12回の雨水サロン(雨水利活用に関する勉強会)は、土木学会選奨土木遺産の仙台市煉瓦下水道の見学と下水道についての座学です。

仙台市職員の方のご案内で、煉瓦下水道の中を見学させていただきました。市からヘッドライト付きのヘルメットと長靴をお借りしました。

階段を降りて、煉瓦下水道の中に入ることができます。今まで修繕せずに使用できているそうです。

煉瓦下水道を見学した後、柳清水のあった場所を散策して、エル・パーク仙台に向かいました。

座学では、仙台市の下水道に詳しい神保美彦氏(仙台市建設局下水道経営部業務課)に「下水道の歴史と現状から、未来へ~仙台市の下水道について」と題し、話題提供していただきました。

「写真が語る仙台下水道120年」として、貴重な写真資料をたくさん紹介していただきました。

「貞山運河の船遊びと新浜フットパス2018 part1」が開催されました

2018年6月10日(日)10:00~14:00

貞山運河(新堀)

貞山運河研究所と新浜町内会が主催で、「貞山運河の船遊びと新浜フットパス2018 part1」が開催されました。昨年度に引き続き、仙台市協働まちづくり推進助成事業の助成金を活用しています。

仙台市内は朝から雨でしたが、沿岸部に着くと曇り。予定どおりイベントを開始しました。参加者とスタッフで60名くらいです。

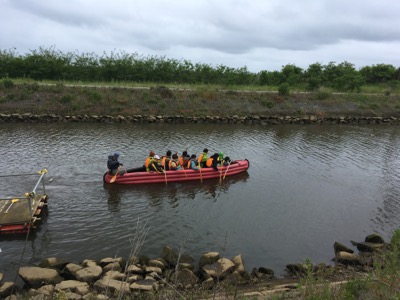

最初に渡し舟に乗って運河を渡って海岸に行くグループと、Eボートに乗るグループに分かれました。

今回は、加藤新一さん手づくりの平駄(ひらた)舟が渡し舟として活躍しました。底が平らで、乗っているときの安定感があります。

運河を渡って海岸の方に向かって行くと、この時期はハマヒルガオがたくさん咲いています。ハマボウフウも見られました。

カワラバンさんのご協力で、Eボート(10人乗りの大型カヌー)体験もしました。

10人で漕ぐとスイスイと運河を進んでいきます。水面からの景色は新鮮です。

上船を待つグループは、東北学院大学の平吹先生と運河周辺の自然観察をしました。運河沿いにはミサゴが3つがいくらいいて、営巣しているそうです。巣を1つと、魚を運んで飛ぶ姿も見ることが出来ました。

午後はみんなの家で、運河周辺についての話や、感想などお話しいただきました。

ミヤギテレビ『ツルハクリーンフェスタ2018 in 仙台』

○主催:株式会社宮城テレビ放送

○日時:2018年5月12日(土)8:30~13:30

○会場:台原森林公園

毎年恒例となっているミヤギテレビ『ツルハクリーンフェスタ2018 in 仙台』に招待された親子向けに、環境ブースを出展しました。

今年は、仙台リバーズネット・梅田川さんのご協力で、環境プログラム「“ゴミ”本当に『ゴミ』なの…?」を実施させていただきました。

サイコロとゴミのカードを使って、遊びながらゴミではなく資源となること、捨てられたゴミがいずれは海まで流下し、海の生き物に害をなしてしまうことなどを学んでもらいました。

第11回雨水サロンを開催しました

○主催:雨水ネットワーク東北

○日時:2018年5月11日(金) 18:00~20:00

○会場:仙台市市民活動サポートセンター

この日は、雨水ネットワーク東北の第4回総会を行い、その後「第11回雨水(あまみず)サロン」を開催しました。

八十川淳氏(東北文化学園大学 科学技術学部建築環境学科 教授)をお招きして、「東日本大震災の梅田川における応急取水活動の実態調査」について、話題提供していただきました。

震災時の雑用水確保として、梅田川での応急取水についてヒアリングやアンケート行った調査研究報告です。

話題提供いただいた後は、非常時の雑用水の必要性や、川の水の利用と親水性のつながり、町内会の取り組みなど、様々な意見交換を行いました。

第25回広瀬川流域一斉清掃(大橋会場)を行いました

実施日 2018年4月21日(土)10時〜

広瀬川1万人プロジェクト実行委員会が主催で、春の広瀬川流域一斉清掃を行いました。作並から閖上海岸まで、6会場で実施となりました。水・環境ネット東北は、大橋会場を担当しました。

当日はお天気も良く、スタッフ含め102名で、大橋付近の左岸・右岸で清掃活動を行いました。

秋は、2018年9月29日(土)に実施する予定です。

他の会場については、広瀬川1万人プロジェクトのサイトをご覧ください。

http://www.hirosegawa-sendai.org