「平成29年度流域水循環計画推進会議」に参加しました

流域水循環計画推進会議は、宮城県が毎年開催している、行政や民間団体による情報交換や意見交換の会です。いつもは会議室内だけの会合でしたが、H29年は現地視察も行われました。NPO等の団体と、県、市、国道交通省から40数名が参加しました。

期日:2017年10月25日(水)

会場:東松島市役所鳴瀬庁舎(鳴瀬総合支所)会議室

現地視察:野蒜築港跡、北上川流域の河川堤防災害復旧事業(東松島市大曲上台地内)、石巻市蛇田閘門地内・カヌー体験

なかなか訪れる機会がなかった野蒜築港跡ですが、今回初めて見学することができました。

運河交流館(休館中)の上から。北上川。

最後は、ひたかみ水の里さんのご協力で、北北上運河の石井閘門のところでカヌー体験をしました。2〜3名ずつカヌーに乗って運河を楽しみました。

(乗っている写真を撮っていませんでした^^;)

「天水桶手づくり講座2」を実施しました

○日時:2017年10月21日(土)10:00〜12:00

○会場:仙台農業園芸センター

○主催:雨水ネットワーク東北

○協力:仙台リバーズネット・梅田川

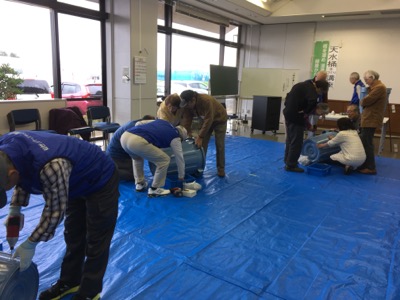

ポリバケツを使った天水桶(雨水タンク)の手づくり講座の第2回目を実施しました。

この事業は、一般財団法人セブン-イレブン記念財団の助成を受けて実施しているものです。

8月に実施した第1回目と同様に3グループに分かれて実習をしました。今回は、参加人数が少なかったため、1人あたりの作業体験量は多くなったと思います。

完成品は、3組の方にお持ち帰りいただきました。

四ツ谷用水歩く会(児童館遠足編)

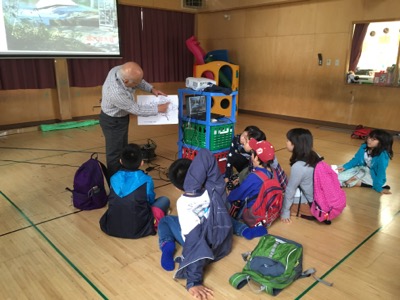

榴岡児童館の5〜6年生の秋休みの遠足で、四ツ谷用水の本流をたどる歩く会を行いました。歴史に興味のある7人の子どもたちが参加してくれました。

○実施日:2017年10月11日(水)9:30〜12:00

実際に歩く前に、四ツ谷用水について児童館でアニメDVDなどを見て予習をします。

アエル前のモニュメントも見ていきました。

いつも行っている歩く会とは逆ルートで、東北大農学部跡地となった北六番丁から歩きます。北六番丁と愛宕上杉通の交差点に「上杉山橋跡」の標柱があります。

林宅寺前では、暗渠から水の音が聞こえます。

いろいろと質問したり、熱心に見学してくれたようで良かったです。

本流に沿って大崎八幡宮まで歩いて四ツ谷用水を歩く会は終了しましたが、そこから広瀬川の牛越橋下でお昼を食べて、東西線川内駅から児童館に戻りました。たくさん歩いても子どもたちは最後まで元気いっぱいでした。(オトナは歩きすぎてくたびれました)

貞山運河の船遊びと新浜フットパス2

主催:貞山運河研究所・新浜町内会

協力:東北学院大学教養学部平吹ゼミ、NPO法人水・環境ネット東北

日時:2017年10月1日(日)

2回目の舟遊びのイベントです。今回もお天気に恵まれました。

先にフットパスで海岸まで行くグループと、Eボート・和船体験をするグループの2つに分かれて行いました。

Eボート(10人乗りの大型カヌー)体験。カワラバンさんにEボートをお借りし、インストラクターもお願いしています。みんなで舟をこぎながら、貞山堀を水面から眺めます。

再現されたさくば(閖上の小型和船)の乗船体験。こちらは船頭さんがこいでくれます。

貞山堀を渡るための渡し舟は、5名ずつしか乗れないため、全員が渡り終えるのに少し時間がかかります。

午前中の体験の後は、みんなの家で意見交換会を行いました。この日は、荒浜や南蒲生から参加してくださった方々もいらしたことから、昔の舟や貞山堀との関わりについての話、また人が集まる仕組みや特産品についてなどいろいろな話題で盛り上がりました。

H29四ツ谷用水を歩く会・八幡編

仙台市の、平成29年度四ツ谷用水再発見イベン卜「杜の都を潤した水の道“四ツ谷用水”をたどろう」(八幡編)を開催しました。

実施日:2017年9月27日(水)

当日は、FEEL Sendaiのユースカレッジの学生さんも2名参加してくれたので、18名で4グループに分かれて歩きました。イベントには70名を越える応募があったそうで、この頃の四ツ谷用水の人気はすごいです。

四ツ谷用水のご案内は、仙台・水の文化史研究会さんにお願いしました。

四ツ谷用水の本流(暗渠)沿いに歩いた後は、木町通市民センターでお昼をとって、各グループ毎に振り返りをしました。

仙台・水の文化史研究会会長の柴田さんに、四ツ谷用水についてミニ講座をお願いしました。

講座の後は、ひと言ずつ感想をお話しいただき、終了となりました。

大崎八幡宮の太鼓橋付近にも、「平成28年度土木学会選奨土木遺産」の銘板が設置されています。